太陽工業コラム

日本は、三日に一度雨が降る多雨の国です。台風もあります。 最近ではゲリラ豪雨が頻発し、いつどこで浸水などの水害が発生するかわかりません。

浸水対策は他人事ではなく、あなたも一定の知識を持って備える必要があります。 一般的な浸水対策としてまず思い浮かぶのが、「土嚢」を使った止水でしょう。 ニュース映像などでもよく見かける土嚢ですが、あなたは土嚢についてどれくらい知っているでしょうか?緊急時に、十分な性能を発揮する土嚢壁をつくれる自信はありますか?

結論からいえば、この記事では「土嚢は素人が十分に扱えるものではない」とし、土嚢に代わる優れた水防ツールを紹介します。

まずは土嚢の正しい積み方・置き方からご説明しましょう。いかに難しいか、お分かりいただけるはずです。

土嚢の重さを知っていますか?

一般的な土嚢袋は、ホームセンターなどで簡単に手に入れることができます。袋は簡単に入手できますが、使用するには中に土を詰める必要があります。

止水に効果を発揮するほどに土を詰めた土嚢は、1個あたりどのくらいの重さでしょうか。

答えは、約20kgです。

もちろん1個で止水出来るわけではありませんので、10個、20個、30個と用意しなければなりません。総重量は数百kgにもなります。 袋を常備できても、これだけの土は常備できません。常備できたとしても持ち運びや設置にはかなりの困難が伴います。

土嚢は、重機が扱えたり大量の人材を動かせたりする組織でなければ設置すら難しいのです。

袋の半分を目安に、土ではなく砂を詰めるのが理想

土嚢袋は、中身を満タンに詰めて使うものではありません。概ね半分~6割程度を目安に詰めることが理想的であるとされています。

理由は主に2つです。

- 人手で持ち運べる重さに抑えるため

- 積み重ねたときに互いにフィットして隙間を埋めるため

なお、上述の20kgという重さは、この約半分に詰めた場合の重量です。

そして中に詰めるのは土ではなく、砂が理想的です。砂のほうが土よりも粒子が粗いため、土嚢袋の目から流れ出てしまうのを防ぐことができます。

ただし、非常時に数百kgもの砂を用意するのは現実的ではありません。

上下段のつなぎ目が交互になるように重ねる

土嚢は、一段では十分な止水効果を発揮しません。二段、三段と段積みの重みにより隙間が埋まり、目が詰まって初めて浸水を防ぐようになります。

土嚢を重ねるときは、長辺が表に向く「長手積み」にして、上限段のつなぎめが交互になるように密着させながら重ねます。なお、水の流れがあるときには結び目を下流に向けます。

(出所:善通寺市ホームページ)

隙間が生じないようにきれいに重ねるには、一定の技術と経験が必要です。

高さ45cm × 幅2mの土嚢壁をつくるのに約100分かかる

このように土嚢を積んでいきますが、十分な止水効果を発揮するためには、土嚢壁を約45cmの高さまで確保する必要があります。

この壁を2mの幅でつくろうとするときの所要時間は、大人2名が取り組んでも約100分です。非常時に、100分もかけて土嚢壁をつくる猶予はなかなかありません。

土嚢に代わる浸水防止製品『デルタパネル』なら誰でも簡単に十分な止水効果を得られる

もちろん正しく取り扱うことで、土嚢もしっかりとした止水効果を発揮します。だからこそ、今でも最も一般的な浸水防止装置として認知されているのです。

問題は、常備の難しさ・設置の難しさです。

重機が使えたり、多くの人数を動員できる場合には土嚢はとても有効なツールになりますが、一般家庭や店舗、市区町村庁舎などでは緊急時の防水手段としては不向きと言わざるを得ないでしょう。

このような土嚢の弱点をカバーし、素早く防水壁をつくれる水防ツールが『デルタパネル』(特許出願中)です。軽量かつコンパクトなので、誰でも簡単に扱えます。

『デルタパネル』は、「膜素材」を使って水防壁をつくる、特許出願中の新しい水防ツールです。

軽量・コンパクトで常備に適し、工具を使わず短時間で組み立てて設置することができます。 他にも、以下のような優れた性能を持っています。

- 軽量・コンパクトで常備に最適

- 未経験でも短時間で簡単に設置できる

- 隙間がないので止水効果が高い

- 使い捨てずに繰り返し使えて経済的

- 凹凸面でもしっかりフィットして止水

軽量・コンパクトで常備に最適

デルタパネルは、1枚あたり高さ60㎝×幅110㎝からとコンパクト。重量も、1枚あたりわずか2.5kgです。

シート状なので小さく丸めて折りたためるため、スペースの限られた家庭や小型店舗でも常備が可能です。 中に詰めるための数百kgの砂も必要ありません。

未経験でも短時間で簡単に設置できる

シートを立ち上げて、パイプを挿入するだけで設置作業は完了。 デルタパネルの設置に必要な時間は、わずか10分間です。

他の資材や工具なども不要であり、誰にでも簡単に取り扱うことができます。

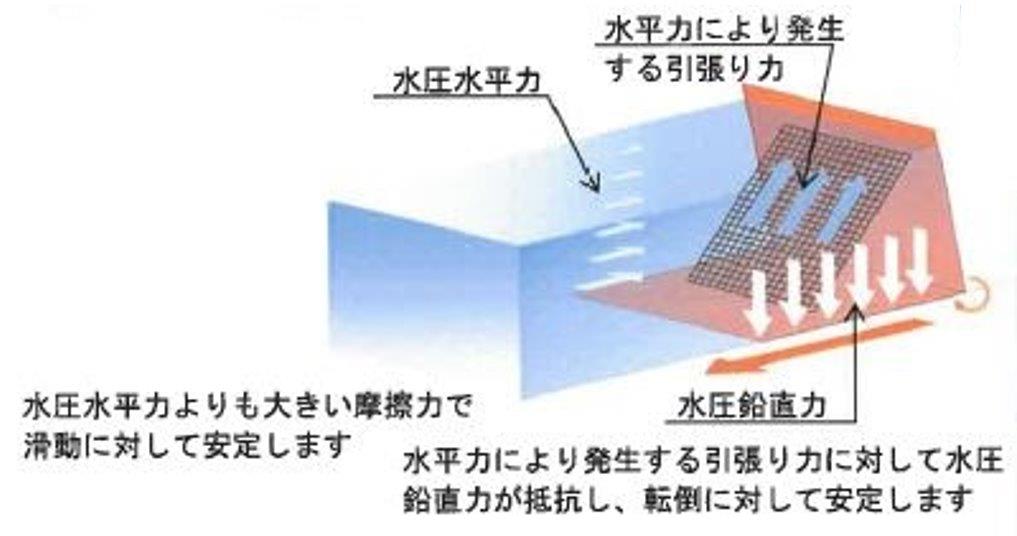

隙間がないので止水効果が高い

合成樹脂製の膜素材は、高い防水性を誇ります。さらに生地の接続面は溶着技術によって水を漏らさない仕様です。各パネルの連結部分も二重の止水ファスナーでつなぐため、隙間からの漏水も起きません。

漏水量は土のうと比較して約1/40です。

※灌水試験による実測値から算定

「膜だと弱そう…」と思うかもしれませんが、強度も十分。一般的なテントなどに用いられるシートの5倍以上の引き裂き強度があり、70kg~80kgの力にも耐えられます。

使い捨てずに繰り返し使えて経済的

土嚢は、一般的には一度使用したあとは摩耗しているために処分する必要があります。 コストもかかる上、大量の土砂を処理するのは容易ではありません。

一方デルタパネルは、繰り返し使用可能です。

使用したあとも乾かして解体すれば、また保管をしておくことができます。使い捨てることなく何度でも再利用することができるので、環境にもやさしく、経済的です。

凹凸面でもしっかりフィットして止水

土嚢や成型品の防水壁などは、凹凸のある面に設置すると下に隙間が生じて漏水の原因になります。

デルタパネルは接地面も膜素材であるため、凹凸のある複雑な設置面にもしっかりとフィット。あらゆる面に密着させて浸水を防ぐことができます。

まとめ

土嚢は優れた止水方法ではありますが、一般家庭や店舗では常備することが難しく、素人では止水効果のある設置が難しいことをご説明しました。

とはいえ、浸水による水害が決して他人事でない我が国においては、何らかの備えが必要です。どこでも常備可能で誰でも簡単に設置ができる『デルタパネル』。ぜひご検討ください。

デルタパネルについて、以下の窓口から詳しくご案内しております。