テント倉庫の膜材一覧

“進化した膜”

高性能テント倉庫

当社のテント倉庫の高い性能や品質は、創業以来の長きにわたって研究・開発を進めている膜材によって実現しています。

さまざまな用途に応じた膜材シリーズの中で、近年飛躍的な防汚性能の向上を叶えた革新的膜材が、

光触媒を駆使した「酸化チタン光触媒コーティング膜」です。

FLEX HOUSE

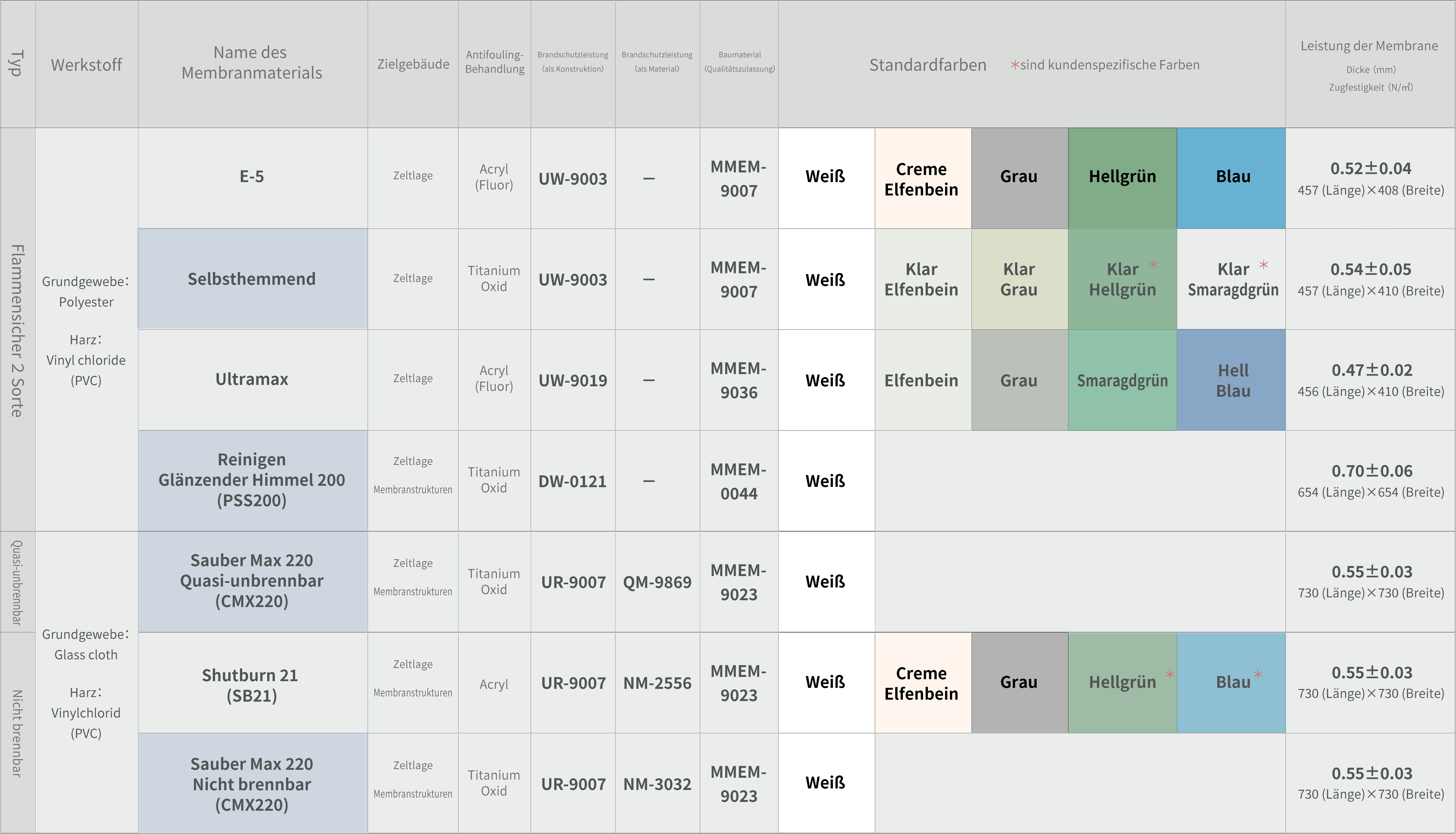

主な膜材一覧

注) 上記数値は、膜材認定証明書の基準値に基づいています。また、カラーバリエーションは随時変更の可能性があります。

表中の色見本は印刷によるイメージで現物とは異なります。

酸化チタン光触媒

コーティング膜の特長

きれい

分解力と親水性の

セルフクリーニング

有機物分解機能(酸化分解)によって、膜面に付着した汚れを分解します。この分解力と親水性によるセルフクリーニング効果で、美観を維持します。

明るい

環境に優しい

自然光の照明で省エネ

屋内でありながら、まるで屋外のように明るく開放的な空間が広がります。優れた防汚性の実現により、その明るさをキープ。日中の照明がほとんど必要ないため、照明にかかる消費電力を節減し、省エネにも貢献します。

涼しい

日射の反射によって

温度上昇を抑制

酸化チタン光触媒コーティング膜材は、日射の反射率が非常に高く、倉庫内部の温度上昇を軽減し、高温による品質劣化が危惧される保管物の倉庫としても利用が可能です。